破夜者说:走进高人杰的魔幻世界

亘画廊破夜高人杰个展

左起郑天赐、高人杰、姜丹丹、石皓

4月12日,“破夜——高人杰个展”研讨会于 798亘画廊热烈展开。本次研讨会由展览策展人、掌上艺术主编石皓主持,艺术家高人杰、上海交通大学文艺美学专业博导姜丹丹教授、建筑师郑天赐等嘉宾齐聚一堂,围绕高人杰的作品,从创作过程、艺术风格、哲学内涵、市场价值等多个维度展开了深入而精彩的对话,共同探寻其作品背后的深层意义。

展览现场

Q&A

石皓

策展人、掌上艺术主编

石皓(策展人、掌上艺术主编):欢迎大家来到高人杰个人画展“破夜”的展览现场!我作为策展人,先简单介绍一下展览主题。本次展览的主题“破夜”,既指向他作品中“雷霆劈开暗夜”的戏剧性张力,也隐喻艺术家对人性深渊的持续叩问。接下来,让我们通过对话,走进高人杰的艺术世界。

高人杰艺术家

高人杰(艺术家):谢谢石皓老师的开场。我大学本科学习影视特效,但从小就热爱绘画。初中时虽考过美院却未就读,这反而让我保持了艺术创作的独立性。大三时,我来到宋庄成立工作室,至今已有十年。在绘画道路上,我遇到了两位重要的老师。启蒙老师带我走进艺术大门;后来,我跟随85新潮中江苏南京新野性画派创始人傅泽南先生学习。傅老师免费公益教学,70多岁还每天画四五张大画给同学们做示范,这激励着我勤奋创作。当时,我对涂鸦式绘画很感兴趣,它是我对自由表达的尝试,这种自由创作方式我一直延续至今。我喜欢的艺术家像培根、奥尔巴赫、基弗,能够震颤人类灵魂的艺术家。

我的作品没有提前预设,而是在创作过程中不断选择、被作品引导,直至画面成型。后来,我意识到不能局限于一种风格,于是开始转型。从涂鸦式绘画到厚重的油画堆积,再到如今这批 2023年至今的作品,我不断否定自己、突破舒适圈。我认为艺术家应从内心出发,创作能打动自己的作品,不必过多迎合观众。就像这批作品中的各种形象,都是我不同状态的自我暗示。

Q&A

石皓:高老师的艺术经历十分丰富。从您的分享中,能感受到您对艺术纯粹的热爱与不断探索的勇气。接下来,有请姜丹丹老师分享对高老师作品的理解。

姜丹丹

上海交通大学人文学院博士生导师

鲁迅美术学院实验艺术系特聘教授

姜丹丹(上海交通大学人文学院博导、鲁迅美术学院实验艺术系特聘教授):

今天的天气和展览现场的氛围,形成了奇妙的呼应。一进入画廊,高人杰的作品带来了强烈的视觉冲击,这与策展人富有哲学深度的前言相得益彰。高人杰敢于打破已有的技法套路,这种精神十分难得。高人杰的艺术实践始终贯穿着对既定创作范式的突破。其核心路径,与德勒兹在《感觉的逻辑》中剖析培根的思路相契合,通过消解美术史中的固化图式,构建直击神经系统的感知强度。

高人杰拒绝沉溺于已掌握的涂鸦技法,采取类似培根的创作姿态,通过颠倒画布、刀痕实验等手法,迫使图像在抽象与具象的临界点重新生成,例如作品《暗河》中流淌的肌理,即为此类实验的视觉显形。作品《俄狄浦斯的盲行》、《自在与自为》等标题并非简单援引经典,而是将精神分析的参照、存在主义的哲思,转化为颜料碰撞的物质震颤,实现思辨维度朝向视觉张力的转化。借鉴德勒兹的“无器官身体”理论,通过色彩淤积与形体崩解,使画布化为承载原始生命力的场域,形成介于抽象表现与具象暗示之间的未知图像。

这种创作机制的关键,在于保持“生成中”的状态:既抵抗图像固化为可辨识的符号,又避免堕入纯粹形式的游戏。在展览中的每件作品,都是动态平衡的物证,见证着艺术家在破除规则与重建秩序间的永恒角力。

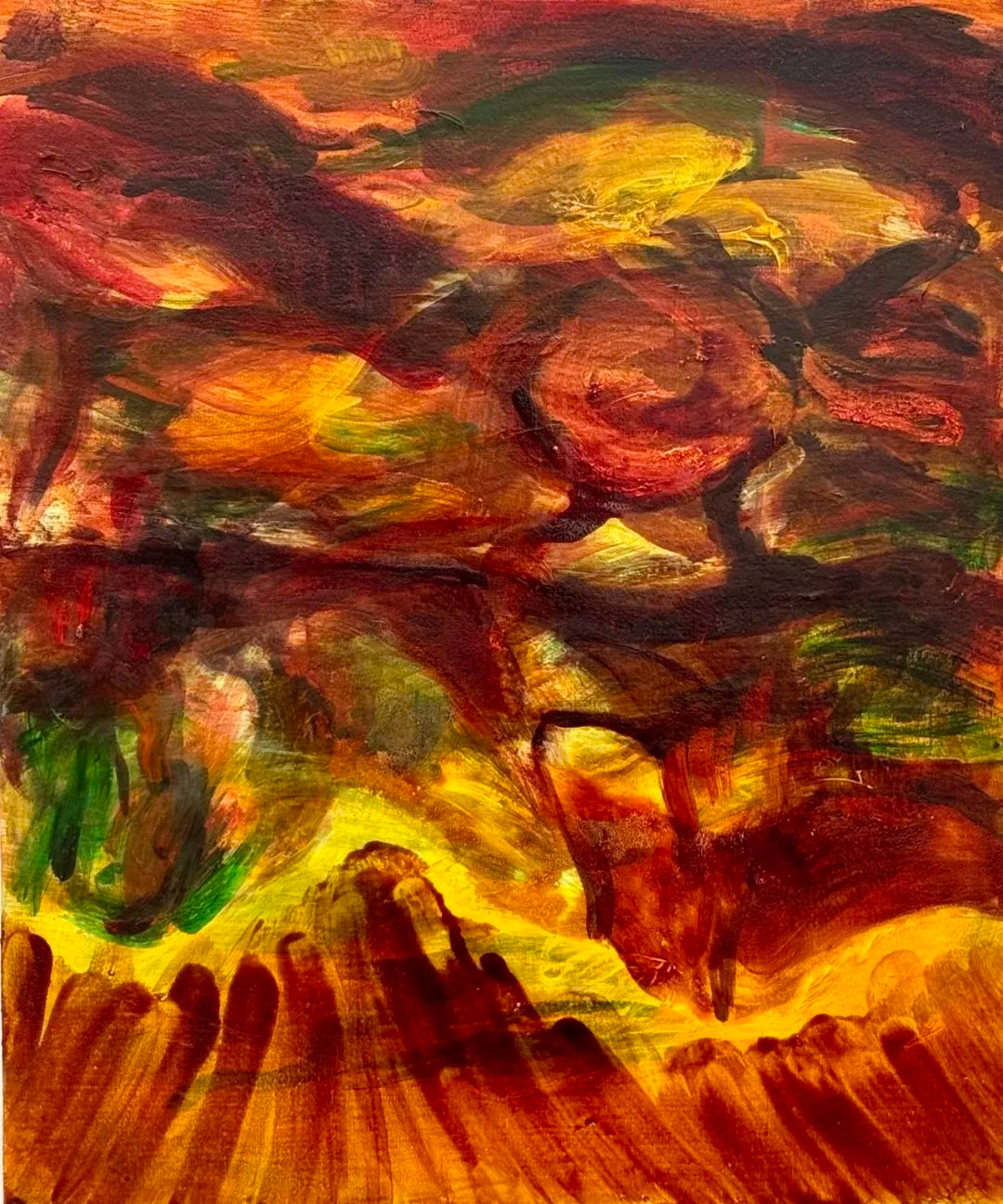

烈日中的未知面容 Solar Anonymity

布面油画 Oil on canvas

50×60cm

高人杰有一张作品,叫做《烈日中的未知面容》,它本身的象征性也很强,在某种层面上,这蕴含了人杰所喜欢的脉络,无论是蒙克式的呐喊,还是野兽派强烈的色彩、还是培根式的抽象表现流淌式的手法等等。人杰其实也是要在抽象和具象之间,寻一个第三条道路,打开一些新的可能性,也是挑战大家已经熟悉的所有的图像走向实验,但同时,他用这种实验的方式,其实要回答他所处的时代,所有的人性的那些困境,所有荒诞的情境,人可能和动物一样会经历那些难以言说的情状,那种像伤一样的一种消解我们生命的有形或者无形暴力的一种回答。作为一位当代青年艺术家,高人杰所要回应的,正如石皓所言,是在数码时代对反扁平化、非卡通化创作路径的探索,这种艺术的追求实则延续了培根在二战后的五六十年代所开辟的实验性艺术路线。

面对触及人性深处的存在主义命题——那些灵魂深处的呐喊与幽暗时刻的碰撞,他通过极具生命力的绘画语言进行深刻的转译。其手法初看或许令人感到视觉的冲击甚至不适,但正是这种超越年龄的老辣的笔触,源自对于人性本质的深度思考与提炼。他的作品如《黑夜凶狠》,以凶狠的黑暗,直面人性深渊,却在阴郁肌理中,始终保持着色彩本身的光泽爆发力,宛若在黑夜中迸射的火光,既是对痛苦经验的诚实回应,亦构成其绘画性语言的独特标识——在展览空间中,这种黑暗与光芒的辩证关系,形成深邃的视觉引力,既承载思想的重量,又以充满张力的色彩结构,完成对观者感官与精神的双重召唤。

在高人杰的绘画中,有视觉层次的强烈张力,与85画派的理论家傅泽南的论述形成呼应——其视觉的语言,实质是对德勒兹解析培根的作品时提出的“无器官身体”(Corps sans Organes)概念的回应。这个概念源自于德勒兹对阿尔托的"残酷戏剧"理论的转译,指通过消解身体器官的固限边界,使躯体成为流动能量的隐喻载体。画面在此转化为纯粹能量场域,其生成的强度直接传递着突破物理区隔的生命之流与能量脉冲。在高人杰的作品中,此类能量场的动态特质,通过交错叠加的平面构成(即德勒兹所定义的"容贯平面"),得以显现:既呈现了视觉语言自身的锐利突破性,亦彰显了新一代艺术家消解传统边界的探索锐气。

Q&A

石皓:谢谢丹丹老师的分享。人杰作品的独特之处主要体现在形体与色彩的相互作用上:其色彩运用具有柔和的流动性感知,而形体处理则呈现出强烈的紧绷感。这种形体的分解并非刻意切割身体部位,而是源于内在驱动力的自然崩解——如同躯体在内部压力下自主瓦解,形成带有破碎感和肉身糜烂特质的形态。这种崩解不同于对实体物的结构性肢解,更像是由内而外发生的形态坍塌,使得作品既保有生物组织的真实质感,又传递出独特的心理张力。这种形体与色彩的创造性结合,构成了人杰艺术语言的鲜明辨识度。

郑天赐老师作为高老师的朋友和设计从业者,您从另一个角度,如何看待高老师的作品呢?

郑天赐

建筑师、室内设计师

郑天赐(建筑师):我是共合未来主理人、设计师郑天赐。感谢新老朋友的莅临,共同见证我的挚友高人杰先生《破夜》个展的启幕时刻。

"破夜"这个充满诗意的主题,实则是艺术家与观者共同的精神探索——当黑暗笼罩大地时,我们如何在绝望中重构光明?这种对生命韧性的叩问,正是本次展览最动人的精神内核。

作为人杰多年创作历程的见证者,我深知这些作品背后的生命刻度。画布上那些在昼夜交替间挣扎的形体,既是艺术家对黎明将至的虔诚守望,更暗合了我们每个人在时代浪潮中的精神图谱。

最后,请允许我用一句话作为结束:真正的破夜不在天际线,而在敢于直视黑暗的眼睛里。谢谢大家!

Q&A

石皓:高人杰的作品展现出跨媒介的思想深度,其创作逻辑与先锋文学存在隐秘共振。从卡夫卡的荒诞叙事到魔幻现实主义的隐喻系统,从垮掉一代的精神反叛到博尔赫斯的时空迷宫,这些文学基因被转化为视觉语言的实验场域。如评论家王十月所指出的,其画面中扭曲的人物形态与破碎的叙事结构,实质是以颜料为载体的存在主义书写——那些看似狰狞的肢体解构,恰是对规训社会中精神异化的视觉转译。

这种创作路径拒绝提供明确的意义指向,转而通过色彩与形体构建多义性场域。画面中"非正常人类"的精神肖像,既是对加缪"局外人"的当代诠释,也可视作对生存困境的抽象演绎。

我想问一下人杰,作品中扭曲狰狞的人物形象,如何通过形体语言实现人物与形体画面的深度关联?这种对非常态人类的精神刻画,是如何理解?

高人杰:我认为艺术创作应从自我出发,如此方能实现真实表达。许多艺术家提及社会需求,事实上,艺术创作初期往往是自我情绪的抒发;随着社会阅历的增长,创作者会更多地关注社会层面;而在关注社会性之后,又会回归到对自我的重新审视,这两个阶段对自我的审视是截然不同的。

在我的创作过程中,“画笔随心动,心随眼动,眼随笔动”,常常处于心流状态,全身心投入创作,因此部分作品的完成速度较快。当然,绘画创作不能单纯以速度衡量,有些大师虽前期构思时间长,但真正落笔时同样追求一气呵成。我也有部分作品在完成后又重新修改,使其呈现出全新的面貌。

作为一名 90后艺术家,我经历了时代的变迁,从内蒙古来到北京,亲身感受着时代发展对个人的影响。我们这一代人,深受伤痛文化、杀马特、非主流等元素的影响,内心存在着独特的痛感。在时代发展的浪潮中,人们的理想与现实常常发生冲突,许多人放弃了最初热爱的事业,转而投身于谋生的工作,这种现状令人感慨。

我们将展览主题定为“破夜”,正是希望在后疫情时代,大家能够突破束缚,释放内心的力量。回到我的作品创作本身,我延续了以往不断自我突破的创作方式。尽管我并不喜欢痛苦,但这种不断自我挑战的过程,对我而言是一种享受。以往与其他艺术家交流时,他们常对我反复修改作品的创作方式感到不解,因为这会延长创作周期。而我追求的是手、眼、精神的高度统一,以此表达内心真实的想法。

Q&A

石皓:高人杰作品的独特性是其画面刻意弱化层次分明处理,以模糊化消解绘画构图的边界。这种选择与当前艺术市场盛行的卡通化、数字化潮流形成鲜明对比,更接近培根时代抽象表现主义对人性深度的探索。当代年轻人虽被娱乐化表象掩盖,实则承受着与二战创伤世代相似的精神困境——劳动力压榨、收入失衡、房价压力等现实问题,实质是全球化经济体系下的新型异化。高人杰作品中扭曲的人物形态与卡夫卡《变形记》存在跨时空呼应:两者皆通过生物性退行(如甲虫化躯体)隐喻现代文明对人类本真的摧残。

向丹丹老师提问,请从哲学与文艺学视角,解析高人杰作品中人物变形所映射的当代生存困境,及其与存在主义文艺的内在关联。

姜丹丹:策展人石皓兼具作家身份,其深厚的艺术理解力,与高人杰作品的内在思考,形成深度共鸣。当前的讨论涉及的消解、破除与崩解等议题,本质上呼应了德勒兹提出的"解域化"理论——即通过打破固定化、区隔化的形体限制,形成流动的生成路径。值得注意的是,在高人杰的创作实践中,这种消解并非导向纯粹的虚无主义:即便在极具流动性的笔触运作下,每件作品仍涌现出强烈的形体特质。无论是处于消解边缘的模糊形态、扭曲变形的群体意象,还是《雷霆下的向阳》这类具象主题的作品,都在解构传统形体规范的同时,建构起新的视觉秩序。

这种创作方式与德勒兹论述的培根对艺术史的介入策略,形成深层的共振。正如培根以实验性的手法,重构委拉斯凯兹的《教皇》图像,高人杰对梵高及其他现代主义大师的对话,同样具有去中心化的特征。其本质不在于形式层面的简单模仿或颠覆,而是通过解构经典图式中的权力结构,在形体的实验性探索中,揭示被遮蔽的深层艺术逻辑。这种对话既突破风格藩篱,又通过消解过程中的再创造,使作品获得超越时空的特殊性。

高人杰的创作展现出消解与重构的动态平衡。他在吸收培根的绘画中生成性实验的同时,建立起独特的视觉语言——笔触既包含视觉、知觉层面的精神投射,又转化为具体的手势行动。这种创作方式不同于波洛克的纯粹抽象表现,而是在形体解构与重建的临界点上持续探索。在画面中涌动的形体,既打破固有的边界,又如同在暗夜中摸索存在的轮廓,形成具有身体性的绘画预言。

在展览现场,强烈的生成性,在“西西弗斯”主题的作品中尤为明显。艺术家以精简的浓郁色彩,重构了加缪的存在主义命题:通过重复堆叠的笔触,将神话中的永恒抗争,转化为积极的生命力。画面右侧的郁金香,以浓烈的色块,形成视觉的支点,与推石者的动态轨迹,构成张力,既避免悲怆叙事,又拒绝浅薄,在形色关系中,建立起具象化的存在宣言。

这种创作态度贯通了存在主义与生成论的思想脉络。艺术家持续突破形式边界,在每次的重构中注入新能量,既不坠入虚无的深渊,也不固守既有的范式。在展场中,背对背悬置的双联画装置,通过木框与珠串的物理连接,将萨特"自在与自为"的哲学悖论,转化为视觉性的对话。这种展陈设计既呈现矛盾对抗,又暗示在东方思维中的非二元的互补转化的可能,突破传统展示逻辑。

高人杰的实践体现当代艺术家的自觉立场——通过持续的自我质疑,在历史经典与当下经验之间,建立批判性的对话。其作品既解构中心化的桎梏,又警惕形式游戏,最终在全球化语境中,形成独特的创作范式:将哲学思辨,转化为视觉生产力,在形色关系的重组中,持续回应个体与存在的根本命题。在破立之间保持动态平衡的这种探索,本质上是当代艺术精神的具象化呈现。

Q&A

石皓:非常感谢丹丹老师的精彩解读。最初看到高人杰老师的作品,包括展览呈现形式时,我曾有些许担忧,担心其作品展示出来会过于压抑,苦难意味过于浓重。但在深入了解、再次观摩作品后,这种担忧便消散了。

原因在于,我发现其作品有着独特之处——光的处理极具特色。他的作品多采用红褐色、黑色等偏深色调,若没有对光的巧妙处理及形体高亮部分的呈现,作品很容易给人压抑之感,甚至会让观者强烈感受到苦难意识,产生窒息般的情绪。然而,他在作品创作中展现出极高的艺术性,通过对高亮色彩的运用,不仅没有让作品陷入压抑,反而使其在深度表达上形成独特亮点,这是他作品极为出色的地方。

在形式方面,此次展览中许多作品采用了悬浮的展示形式,这种形式在画廊展览中较为少见。高人杰的朋友天赐老师是建筑师,他对空间结构有着独特的理解。

接下来,有请天赐老师从建筑设计的专业角度分享。天赐老师设计过众多空间,此次独特的展示形式为展览增添了不少亮点。正如丹丹老师所说,悬浮形式与作品意境十分协调,相信天赐老师能从专业视角,为我们解读这种新颖展示形式的独特之处。

郑天赐:由于本次展览的作品均为同一时期、同一系列,虽然每幅作品内容各异,但色调与表现形式较为统一。为丰富观展体验,我们在展览中运用了活动展墙、钢架、小型雕塑台以及悬浮悬挂等多种展示形式,力求让这些作品在不同的视觉呈现下,给观众带来多样化的感受。

在空间设计上,我们采取了"隐形的叙事者"策略。基于人杰画作强烈的风格统一性——那些在多色彩中迸发的琥珀色笔触,我们通过展陈方式的创新来构建对话关系。悬浮框架打破二维边界,活动展墙重组视觉节奏,吊装装置与雕塑台形成空间蒙太奇,引导观众在移步换景中体验画作的生命律动。

光,是这次展览的隐形策展人。射灯聚焦时的戏剧张力,切片灯营造的时空聚焦,线条灯勾勒的结构美学,以及可调色温筒灯构建的情绪场域。经过多次现场调试,最终让每束光线都成为画作的延伸——当光抚过肌理时,那些凝固的油彩竟在墙面上流淌起来。

从建筑视角来看,高人杰的创作风格与建筑大师弗兰克・盖里的作品有相似之处。正如之前三位老师所言,他的创作过程是不断建构、自我突破,在反复磨砺中实现艺术重生。这也与本次展览主题“破夜”相契合——寓意在黑暗中撕开一道裂口,让光芒得以显现。

Q&A

石皓:非常感谢天赐老师的分享。在此想提问一下高人杰,您作品中高亮色彩与深刻思想的结合很巧妙,尤其是灯光照射下,高亮部分凸显,让画面更具冲击力。这是您刻意设计的,还是偶然形成的?在材质运用上又有哪些思考?

高人杰:在创作过程中,虽然我没有预设作品何时开始,但对于何时结束是有所选择的。一幅画作不可能无休无止地创作下去,当达到我个人的审美标准时,我就会认为可以停下,将作品先搁置。

关于石皓老师提到的作品中的高亮部分,之所以会有高亮,是因为有暗部作为衬托。我作品中的暗部并非单纯的黑色,而是通过底层画作与特殊材料的叠加,呈现出深褐色或其他深色效果。若用手机近距离拍摄,会发现所谓的“黑”其实是五彩斑斓的。

我平时喜爱音乐和诗歌,创作理念也受此影响。我偏好对比强烈的表现形式,就像人生有起有落,画面也应有明调、暗调、高调、低调、中调之分,让最暗与最亮同时出现在画面中。从常理来看,这种组合并不和谐。以静物画为例,莫兰蒂的作品是在灰色调中呈现和谐,就像大提琴的舒缓演奏;而我的作品追求的是冲击力,如同小提琴、大提琴、笛子与交响乐共同奏响的激昂旋律。

在我的许多作品中,高亮部分的位置往往打破常规。比如,通常人物画作的重点在面部,明暗对比也集中于此,但我会将高亮部分置于身体,如在作品《黑夜》中,高亮集中在人物胸腔和腿部。我不愿遵循常规,因为常规创作方式会让我失去探索的乐趣和对理想创作状态的追求。

此次创作使用的材料具有半透明特性,这也是灯光照射后作品效果截然不同的原因。在创作过程中,我会进行灯光效果实验。画到一定阶段,我会打开灯光观察效果,再根据观察结果继续创作或调整,这些都是经过刻意设计与尝试的。不过,我依然希望画面能有一个主体和视觉中心,让观者能够找到观看的切入点,即便画中人物呈现异化、癔症等状态,本质上都是我自我状态的表达。

研讨会现场

丹丹老师之前问到的《本我》这幅作品,它是 AI生成的,也是此次展览中唯一色调较为常规、没有强烈高亮效果的作品。这幅作品呈现的是一张人脸,眼窝中又包含一个人的形象,右侧是鼻子和嘴的局部。我让 AI进行图像训练,给它指令生成图像,它会从网络及其他渠道搜集相关材料,按照自身“理解”生成画面。当下人们常讨论未来艺术家是否都会使用 AI创作,我个人并不喜欢 AI过度干预艺术创作。因为 AI过度参与会让作品失去“神性”,许多艺术神作往往诞生于灵光乍现与创造性的凭空想象,而 AI生成的作品更多是经验的产物,它能反映所有可视化、可归纳的经验,却难以产生神来之笔。我创作《本我》,也是借此审视自我,思考人与 AI在艺术创作中的关系。我始终认为,艺术创作离不开人的参与。

生成 Ontogenesis

布面油画 Oil on canvas

150×200cm

2024

Q&A

石皓:高人杰老师的作品具有鲜明的形式语言特色。作品中色彩的流动感与形体感极强,能够出色地表现出带有流动性和柔软质感的画面效果。其作品还有许多独特之处,比如部分作品中人物骷髅形体的呈现,场景环境营造得较为模糊,但人物红褐色与深红褐色的运用,营造出类似血淋淋、肉体糜烂的视觉效果,与整体画面形成鲜明对比。还有作品中的向日葵元素,以抽象形态置于类似山川地貌的背景中,天空漆黑,伴有电闪雷鸣,十分特别。

我注意到,他的很多作品图像独特,有的向经典名画致敬,有的向经典作家、哲学家致敬,作品题目也似乎在与大师、名作进行对话。从画面层面来看,这些作品所展现的精神性元素与符号颇具深意。姜丹丹老师在哲学研究和艺术风格把握方面造诣深厚,语言理念提炼精准。想请教姜老师,您如何看待高人杰作品中这些独特画面所传递的符号深意,以及他对社会性现象的批判性思考?

姜丹丹:在高人杰作品中的自然,不是写实的风景,而是与人性相互碰撞、交织的力量场。他运用多种手法,融合超现实、野兽派、抽象表现等风格,打破传统绘画边界,形成独特的能量场所。在他的作品中,既有自然原始野性的力量,又有人性文化的矛盾,二者在绘画中碰撞,产生交响乐般的效果,展现出纯粹绘画性的魅力,给人带来强烈的视觉与心灵冲击。

从艺术风格的融合与创新角度来看,高人杰老师这种跨风格的创作方式,打破了传统绘画风格之间的界限。超现实的风格强调梦境、潜意识等非理性元素的表达,野兽派则以鲜明的色彩、强烈的笔触展现出对传统绘画的反叛,抽象表现主义更是注重通过色彩、线条等元素表达内在情感。高人杰老师将这些风格的特点,有机地结合在一起,形成了自己独特的艺术语言。在他的作品中,自然现象不再是简单的客观描绘,而是被赋予了强烈的主观情感与象征意义。例如,画面中汹涌的波涛、扭曲的树木等自然元素,可能象征着人性中的挣扎、欲望等。而人性力量则通过人物的姿态、表情等展现出来。自然与人性在画面中相互碰撞、交织,形成了一个充满张力的能量场。这种表达使得作品不仅仅是对自然或人性的单方面呈现,而是深入探讨了二者之间复杂的关系。它让观众在欣赏作品时,感受到自然与人性的双重力量,引发对人类在自然中的地位、人性的本质等问题的深入思考,从而给人带来强烈的视觉与心灵冲击。

Q&A

石皓:非常感谢丹丹老师的精彩分享。我认为高人杰老师的作品存在一个值得探讨的问题。最初直观欣赏他的作品时,能发现其中带有神话色彩。作品中的某些画面,让人联想到但丁、莎士比亚所处时代的文学描写,以及《圣经》中类似的具有神话色彩、偏向地狱场景的描绘,还包含了自然风暴等元素。

我想问高人杰老师,您的作品呈现出许多在宗教场景中才能感受到的画面,如地狱场景、神话场景等,以及这些形象周围环境所营造出的恐怖感和画面的模糊性带来的深层次感受。您是如何理解作品中出现的这些带有宗教色彩的画面,以及这些元素所带来的独特感受的呢?

高人杰:我的创作并非预先设定要从宗教或神话中描绘特定场景,而是处于一种自然生发的状态。创作过程像是作品引领我走向某个方向,当到达特定场景或阶段时,我需要做出选择。

我的选择始终围绕人性的光辉与对苦难的历练。就像作品《哈格尔的回眸》,哈格尔是黑塞《荒原狼》中的男主角,他在人性与狼性之间挣扎,最终走向悲剧。我选择描绘他,依然是想展现人性光辉的一面。

关于作品中呈现的场景、氛围,并非刻意营造恐怖或特定的感觉。暗色调运用较多,可能让人产生这样的误解,但对我来说,场景本身是中立的。创作过程中,我根据审美判断调整画面,某个部分需要暗一些就会变暗,并非为了表达某种特定主题而整体渲染。这就如同恋爱时给出一些提示,后续发展顺其自然,创作也是如此。我只在创作的起点有一些模糊方向,过程和结果都充满不确定性,最终只是根据审美和想表达的意图,判断作品是否到位。

我将自己作品中的一些元素称为“不存在的身体结构”或“异化”,与之对应的还有“不存在的风景”,这些场景并非现实存在,我描绘的不是自然表象,而是精神层面。以《雷霆下的向阳》为例,画中的向日葵是被摘下的。我老家在内蒙古高原,曾有一次,我在大片向日葵地中,天色阴沉,即将下雨,突然一道雷劈下,那一瞬间的场景深深触动了我。向日葵本身有其寓意,或许创作时我并未刻意回想这个场景,但潜意识里,它影响了我的创作。这让我联想到当时的触动,包含着对自然的敬畏与对抗。毕竟人类目前仍生活在单一星球上,与自然紧密相连。

我老家还有一个场景令我印象深刻:巨大的石头矗立,人在其中显得十分渺小,如同恐龙蛋旁的微小存在,充满原始气息。在城市中,我们被海量的信息、声音和图像裹挟;而在那样的自然环境中,寂静无声,甚至能听见自己的心跳。正是这种自然的静谧与力量,为我的作品带来了独特的能量,这是城市环境无法给予的。

Q&A

石皓:感谢高人杰老师的分享,目前他作品在各方面带给我的疑问、困惑,以及其中的优势和重要特点,我都已有了较为深入的理解,几乎涵盖了作品的方方面面。

接下来,我们从市场角度分析他的作品,探讨其在市场中的定位。天赐老师从事建筑工作,在建筑、室内设计等领域与市场关联紧密。我们知道,艺术品完成后会面临被收藏家收藏或用于家居装饰等情况。当下巴塞尔博览会提出“富婆审美”概念,倾向于与家居产品相关的艺术风格,而高人杰老师的作品与之有所不同。请问天赐老师,从您的专业角度看,高人杰老师的作品在市场、家居生态、建筑空间(如展览、博物馆展示、家居室内陈列等场景)中,存在哪些展示和发展的可能性?

郑天赐:之前上海有一位知名设计师设计的豪宅,整体风格现代且精致。在室内设计领域,很少以当代艺术作为主要讨论方向,更多聚焦于艺术和画作本身。这个豪宅空间整体色调素雅,接近莫兰迪色系,空间开阔。在这样的环境中,挂上一幅高人杰的巨幅作品,视觉效果会十分震撼。他的画作内容丰富,精神内涵深厚,每个人对其理解都不尽相同。我初次看到这些作品时,联想到咖啡或蛋黄液,并未感受到苦难或压抑,反而觉得很有趣味性。这正是抽象艺术的魅力所在,不同人、同一人在不同阶段的理解都可能不同。

在大型建筑空间中,高仁杰的巨幅作品效果也很不错。不过,如果将多幅作品集中陈列在家居等相对狭小的空间,尤其是这批以深色调为主的作品,可能会给人杂乱、压抑的感觉。当然,他的作品系列丰富,能够适应市场和不同人群的多样化需求,在各类场景中都有应用的可能性。比如美术馆、大型建筑、豪宅等场所,他的作品既能低调融入环境,又能瞬间提升空间的活力,就像在一个 1000米 ×1000米的白色空旷空间中放置一个 100米 ×100米的红苹果,极具视觉冲击力。

Q&A

石皓:感谢天赐老师从建筑和室内设计角度,为我们理解高仁杰老师的作品提供了全新视角。接下来想问姜丹丹老师,您在学术领域,尤其在哲学、文学、美学方面颇有建树,近年来也投身艺术创作,并参与了众多展览,如金鸡湖的重要展览等。在创作过程中,您的作品同样会面临市场相关的问题。从您的经验和视角出发,您如何看待艺术家与市场之间的关系?

姜丹丹:首先,我从事跨领域的工作,在思考和实践的层面,我非常认可高人杰这种极具生存性和实验性的艺术创作。我们在精神层面对于绘画的思考是相通的。我特别喜欢的哲学家德勒兹在解读培根《感觉的逻辑》时提到的生成强度,高人杰在绘画语言中,很好地展现出了这种特质,他将思考深度与绘画冲击力完美融合,这种探索的精神十分难得。

关于艺术与市场相互赋能的问题,刚才天赐老师说得很对。我认为,艺术家不应刻意迎合特定客户群体进行创作。无论是中国道家“无为而治”的智慧,还是近半个世纪以来前沿的生成性艺术理念,都在提示我们,过度预设,会限制创造力。在实际工作中,无论是建筑空间设计,还是艺术创作与市场的融合,都不是预先完全规划好的。就像高人杰的创作方式,富有创造性的工作,不会将绘画与其他领域、市场结构完全割裂,而是在创作过程中,不断挖掘可能性,并把握从潜在到现实的突破点。真正有创造性的艺术与市场碰撞时,需要一个自然融合的过程,当作品的调性与空间完美契合,产生意想不到的共鸣,就能为身处其中的人们带来独特的体验,这也是未来当代艺术与空间结合值得期待的方向。

Q&A

石皓:感谢丹丹老师从市场角度带来的新见解。我个人对市场与艺术家作品关系的理解是,当前市场环境倾向于“富婆审美”式的收藏,这种收藏偏好导致学术性和深度在一定程度上被削弱。但存在即合理,这种现象需要经历一个发展过程。就像消费主义艺术刚出现时也饱受争议。不过,在当代艺术收藏领域,许多重要收藏家依然注重作品的深度和质量。

对于收藏家来说,收藏知名艺术家和年轻艺术家作品时,往往更看重知名度,因为知名度在一定程度上代表作品经过了市场检验。比如,作品在中国美术馆或国外重要美术馆展出过,会提升其认知度。当然,作品本身的质量是基础,美术馆也会根据作品水平给予定位,而身份和市场影响力是在这个过程中逐步积累的。目前市场环境不佳,一些收藏家可能处于收藏停滞或积蓄阶段,会通过将藏品借展到美术馆、高校等方式提升其价值,但他们始终会追求收藏最具价值的作品。

最后,我想问高人杰,你的作品风格与当下收藏市场现状有所不同,你如何看待市场?

高人杰:我的精力主要集中在创作上,更关注作品能否打动藏家和观众。我相信真正有眼光的藏家是存在的。大家似乎都在选择看似容易的道路,而我选择了一条少有人走的艰难之路。最终的结果或许并非我刻意追求独特,而是作品自然呈现出与他人的差异。

在如今的图像时代,每天我们会接触成千上万的图片和短视频,但大多难以留下深刻印象。能被记住的作品,往往是从人的内心出发,突破地域、文化的限制。我的作品没有过度强调本土化,因为我认为与国内外作品做对比并非关键,重要的是先打动自己。

燃烧的自我 Combustion of Being

布面油画 Oil on canvas

150×200cm

对于年轻艺术家而言,市场和藏家的长期稳定支持十分重要。虽然艺术家对金钱并非特别看重,但资金支持能让好的创作想法更好地实现。关于“富婆审美”,不能一概而论,我也有两位富婆藏家,她们的学识和审美各不相同。

我认为,艺术市场的走向关键在于行业推动者展示给大众的内容。如果行业推动者都推崇某类风格,市场和藏家就会被动接受。以 90后艺术家为例,国外同代艺术家在市场上已取得较高成就,而国内 90后艺术家仍受前辈学术理论体系束缚,这就需要行业推动者挖掘和扶持年轻艺术家,因为他们代表着艺术的未来。

我一直以国际市场为目标,希望自己的作品能与国内外同代艺术家一较高下,无论对方来自哪个国家,都能在艺术层面进行直接的较量,这就是我的创作理念。

总结

石皓:经过深入探讨,高人杰老师的作品他不受学院派束缚,在艺术创作上达到了很高的层次,其作品在艺术史和文化思潮中都能找到探讨的坐标。姜老师从哲学、美学角度的解读、郑老师从建筑设计视角的分析,都为我们理解高人杰的作品提供了多元的维度。

当高人杰将画刀刺向画布,他剖开了这个时代的文化困境。那些从画面中看到暗夜中光的裂缝时,既是对消费主义美学的挑衅,也是对精神荒原的悲悯。高人杰的作品不是答案,而是一把手术刀——它让观众在疼痛中意识到,自己原来还有未被麻醉的神经。最后,感谢亘画廊提供的展览空间,也感谢各位嘉宾的精彩分享!

研讨会嘉宾

高人杰

1994年生于内蒙古包头市

中国新野性成员、美国HCCA协会会员

高人杰作品以极繁主义为内核,融合抽象与具象,通过密集笔触、复杂肌理与强烈色彩构建视觉冲击力。其画面常呈现“怪诞冲动”的变形人物与符号,以纠缠的线条与堆叠的意象映射现代社会的精神困境。作品曾在新加坡金沙酒店、希腊Copelouzos家族艺术博物馆、中国农展馆、宝马中国、韩国新美术协会、亚细亚国际美术协会等机构展出,作品先后被Copelouzos家族艺术博物馆、巴勒斯坦权力机构、美国、德国、意大利等私人收藏。

石皓

掌上艺术主编

策展人、本次研讨会主持

策展人、艺术评论者、掌上艺术主编。主要从事新闻报道与评论策展的工作。有15年艺术生涯的写作经历。目前在《人民日报》《人民日报(海外版)》《芭莎艺术》《罗博报告》《艺术与设计》《中国美术报》《收藏拍卖》等百余种刊物发表50多万字。

2016年从事策展,主要以美育公教部分为主。曾在北京大学、北京民生银行美术馆、狮语画廊、中国拍卖、蛙人艺术等策划相关论坛与发布会,以及受邀讲学。先后策划了三百年的凝视:郎世宁的绘画艺术、向大师致敬:格林伯格的艺术批评、美术馆的反叛与孤独、雷吉斯·德布雷:图像的思考与困境、一个藏书家的“觅局”、重回自我的意义——福柯的哲学与艺术等百余场活动。

姜丹丹

上海交通大学人文学院博士生导师

鲁迅美术学院实验艺术系特聘教授

姜丹丹,博士,曾就读于北京大学、瑞士日内瓦大学。目前任教于上海交通大学人文学院,博士生导师,欧洲文化高等研究院研究员。鲁迅美术学院特聘教授、国际哲学学院通信院士(Correspondent)。法国巴黎第三大学美学专业博士后,法国高等社会科学院(EHESS)艺术与语言研究中心博士后。法国人文科学之家(FMSH)访问学者,比利时法语鲁汶大学访问教授。华东师范大学文明互鉴中心高级研究员。上海翻译家协会会员,上海美术家协会会员。

曾获法兰西学院-路易•德•波利涅克王子基金会行政委员会科研奖(2020)、法国学术棕榈骑士勋章(2015)、上海浦江人才(2011)等荣誉。担任“轻与重”文丛主编。曾翻译出版译著《菲利普•雅各泰诗选:1946-1967》《观看,书写:建筑与文学之间的对话》《作为生活方式的哲学》《罗伯特•格里耶访谈录》《三岛由纪夫,或空的幻景》等十余种。

郑天赐 建筑师、室内设计师

共合未来空间研究室创意总监

中国室内装饰协会会员,中国建筑学会会员,清华美院空间研修学员,曾就职于清华建筑设计研究院,参与的项目包括清华大学土木馆室内空间设计,洛阳科技馆室内空间设计,清华大学新斋改造项目,主持负责的项目包括北京师范大学多功能报告厅,交通银行西藏分行总部大楼室内空间设计,浙江德清天安云谷亚朵酒店,北京西站南路亚朵酒店等,其参与项目类型丰富,也常常在探索不同领域的行为方式,留意每一个角落,每一个眼神,每一段历史,每一种文化,每一次相遇,不禁从设计看到生活,无论设计与艺术存在多少千丝万缕的联系,它始终是一种探索,或一份感动。