交叉跨越融合创新 书写生命与材料科学宏伟篇章

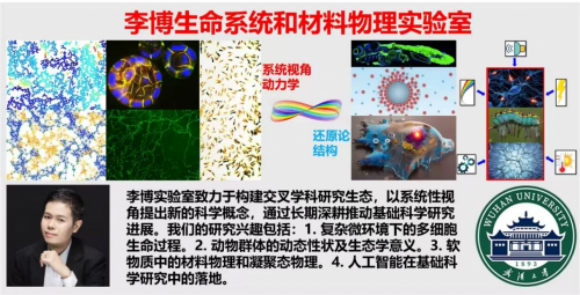

——武汉大学教授李博

在科技发展日新月异的今天,科技创新已成为推动国家发展的核心动力。我国高度重视科技发展事业,多次强调要实现高水平科技自立自强,以创新驱动高质量发展,这为科研工作者指明了方向,也赋予了其新的重要使命。这样的大背景下,武汉大学教授李博凭借独特的学术视野和坚定的科研信念,带领团队积极投身于生命系统和材料物理交叉学科领域的研究,为我国的科技事业做出了卓越贡献。

创新范式 解码多细胞生命过程

科学探索不能脱离国家发展和人民需求,必须将个人科研事业融入祖国建设的伟大征程中,李博教授对此有着深刻的认识。怀揣着“造大飞机,不打螺丝”的坚定信念,开始踏上基础科学研究之路,建立生命系统和材料物理实验室。着眼世界科技前沿,关注复杂微环境下多细胞生命过程,动物群体动态性状和生态学意义,软物质材料的物理性质,并积极将人工智能与基础科研融合。相关研究为和人民健康息息相关的癌症发生发展、神经系统智能建立、胚胎发育和环境的相互作用等重要生命过程提供新见解,为国家需要的玻璃、凝胶等功能性高附加值材料的开发提供基础科学依据,也在经济方面为实验设备材料优化创新、人工智能在应用场景中的落地做出重要贡献。

李博生命系统和材料物理实验室设计理念

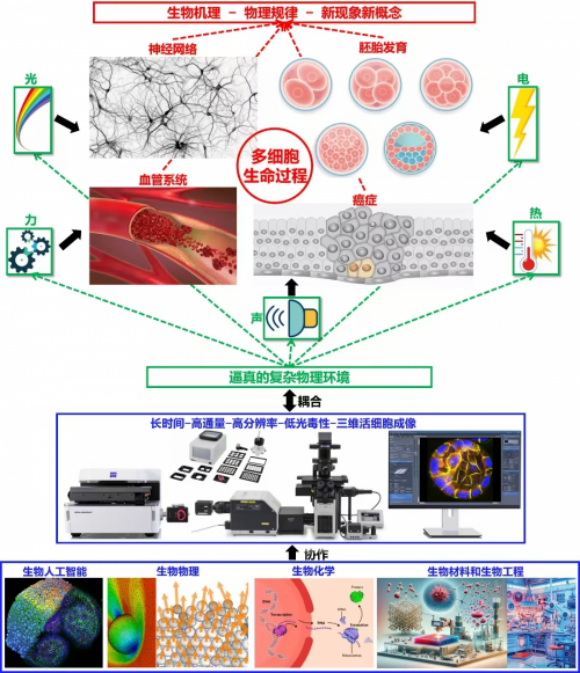

复杂物理环境下的多细胞生命过程,这是实验室的建设重点,李博教授带领团队力求对这些和人民生命健康息息相关的生物过程给出基础科学层面的新见解,并提出一种细胞生物学研究的新范式,以应对生命系统在各个时空尺度上巨大的复杂性。在逼真物理环境下,利用活细胞成像手段研究多细胞生命过程,与分子层面亚细胞尺度的经典分子生物学和生物化学研究形成了有效互补。团队构建了高质量的活细胞成像平台、环境控制系统、细胞培养体系,对癌症的发生发展展开了一系列的研究,发现缺氧环境通过改变细胞的动力学特征大幅加速了早期的肿瘤发生,为肿瘤的早发现、早干预提供了新的策略;利用微流控和微加工技术,构建了流动状态下的血管内皮和癌细胞共培养体系,发现血管几何特征、网络结构对循环癌细胞归巢效率具有重要影响;通过在软细胞外基质上连续传代的方式,成功驱动上皮细胞向癌细胞表型转变,记录到细胞群体性进化的动态过程。这些研究体系性地揭示了肿瘤、癌症各个阶段的动态过程,为基础科学层面理解癌症提供了重要实验依据。在神经系统领域,对活体转基因斑马鱼胚胎的神经细胞进行长时间成像,首次记录了其中枢、眼部以及脊髓部位神经网络的发育过程,为理解智力、视觉和运动能力的建立机制提供跨尺度的实验依据。通过与医院合作,已建立培养和成像体系,探究人类胚胎着床过程的生物物理规律。

交叉融合 构筑跨学科科研生态

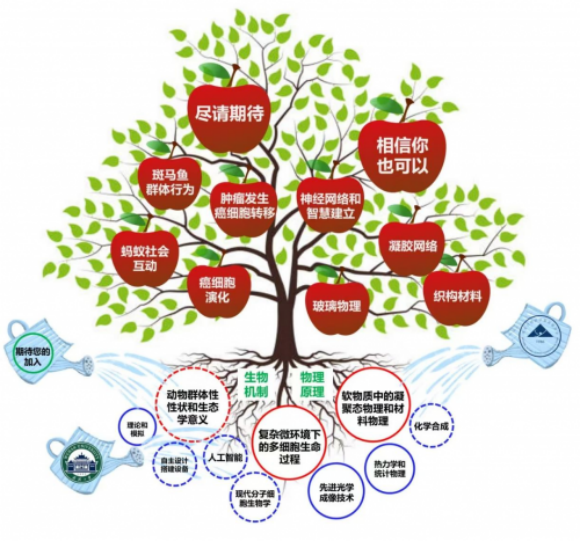

要解决复杂的科学问题,单靠一个学科的知识是远远不够的,现代科学研究需要打破学科界限,实现交叉融合。李博教授团队的研究方向十分广泛,除了聚焦多细胞生命过程外,还涵盖软物质材料中的凝聚态物理和动物群体性性状及生态学意义,并积极将人工智能手段引入到基础科学研究中。在材料方向,构建了包括胶体粒子合成、三维成像、外场扰动以及物理规律凝练的全链路研究体系,利用软物质系统特有的时空分辨率上的优势,在单粒子尺度上解析凝聚态材料的物理性质,提供原子分子系统难以捕捉的微观动力学信息。在动物群体领域,构建了精确可控的环境模拟动物在自然环境下的生态位,利用多模态手段探究动物适应环境时的社会互动和群体性行为,为理解动物行为提供基础科学依据。

复杂物理环境下的多细胞生命过程方向研究思路

在课题组的发展过程中,李博教授始终坚持同时铺开多个研究方向,虽然面临着各方质疑和资源限制,但从未改变这一决心。在这个过程中,团队不仅在材料物理和动物群体行为领域取得了显著进展,还成功组建了一个横跨生物、物理、化学、应用数学的交叉学科研究团队。积极鼓励团队成员之间开展交叉合作,以科学问题为导向,让各个领域的知识技术自然地融合,并涌现出新的科学问题。在细胞和动物研究中,人工智能被广泛应用于细胞分割以及动物姿态追踪,极大地提升了研究的定量化程度;流体动力学模拟则被用于重构血管中以及斑马鱼周围的流场,帮助团队更好地理解癌细胞归巢以及鱼类利用流场相互交流的机制。随着活细胞成像平台和动物行为学平台的日益成熟,研究动物行为状态下脑科学的计划也提上日程;而用于研究材料物理合成的温敏胶体粒子,也被探索应用于药物的受激缓释与肿瘤的光热治疗。

实践应用 打造产业化新典范

基础科研的成果如何有效转化为实际应用,一直是科学界面临的难题。李博教授认为,基础科研和产业化之间需要找到平衡,既要追求原创性科学成果,又要关注国计民生的需求。带领团队通过“逢山开路,遇水搭桥”的方式,积极探索科研成果的产业化路径,在推进研究项目的过程中积极与企业互动,助力实验设备材料的优化创新。面对功能不匹配、货期长、技术支持不足等进口中高端科研设备材料“卡脖子”的问题,团队选择化“危”为“机”,开始自己设计搭建一些实验设备,并与产业界合作推动这些知识产权的产业化。例如自主设计了混气模块,与做加热的公司联系,合作开启了国产活细胞工作站的项目。这就解决了进口设备的诸多问题,在技术指标上达到了国际领先水平,满足了实验室的需求,为相关产业的发展提供了有力支撑。

学科交叉带来新问题新成果

针对实验室合成的胶体粒子,李博教授团队也在与其他软物质物理实验室合作,尝试将其作为高端实验耗材产业化,为生物设备和生物材料的开发提供思路。值得一提的是,椭球状磁性胶体粒子,和外加磁场结合后可以在液体中旋转,有效制造流场。调研后发现这套设计可以作为生物反应器,在微观尺度搅动培养基提升三维细胞培养质量。团队正在搭建原型机,推进国产生物反应器的问世;与医院合作开展胚胎发育方面的研究,为体外生殖技术提供了基础科学支撑,也为人类健康事业做出了重大贡献。一系列的相关研究在学术界具有广泛的国际影响力,有关成果发表于各类SCI/EI高水平核心期刊,曾获国家高层次海外引进人才项目(2021),香港科技大学青年科学家奖(2016)。通过与产业界、学术界的密切合作,团队将基础科研与实际应用紧密结合,助力科研成果的有效转化。

李博实验室交叉学科团队建设

未来,期待更多的科研工作者秉持着对科学的热爱与对国家的责任,勇攀科技高峰,努力践行科技自立自强战略,助力科技事业的蓬勃发展,为我国的现代化建设添砖加瓦。(付丽)